Rail Logistics Europe mise sur le numérique pour accélérer le développement du fret ferroviaire

Afin d’améliorer la part de marché du ferroviaire dans le transport de marchandises, Rail Logistics Europe mise sur les projets Monitor et DAC (Digital Automatic Coupling) pour automatiser partiellement ses opérations de production grâce au numérique, générant plus de sécurité pour ses agents, mais également des temps de préparation plus courts pour le fret ferroviaire.

Publié le

Par La Redaction

Evalué à 331 milliards de tonnes-kilomètres transportées en France en 2023 par le Ministère du développement durable, le transport terrestre de marchandises est dominé par le transport routier par poids lourds (86% du marché). Longtemps en recul, la part du fret ferroviaire se stabilise désormais aux alentours des 9% mais les autorités Françaises et Européennes entendent la faire progresser dans les prochaines années.

Améliorer la compétitivité du fret ferroviaire

Le fret ferroviaire est le mode de transports de marchandises qui offre le moins d’externalités négatives : faible pollution, peu d’accidents, de congestions ou de pertes de temps. Ce mode de transport a montré sa résilience pendant la crise du COVID et beaucoup d’industriels, qui avaient tout misé sur le transport routier ces trois dernières décennies, veulent réintégrer le transport ferroviaire dans leur stratégie

Pour atteindre cet objectif, les acteurs du fret ferroviaire s’efforcent de réduire le temps de préparation des trains de marchandises “conventionnels”, ainsi que des trains de transport combiné. Ces derniers facilitent l’intermodalité entre la route et le rail grâce à des opérations de transbordement de conteneurs et/ou de caisses mobiles dans les chantiers de transport combiné.

Un train, c’est environ 1 200 tonnes de marchandises chargées dans une trentaine de wagons sur un distance de 700 mètres. Avant chaque départ, nos agents doivent vérifier que les wagons sont bien attelés entre eux, réaliser le branchement pneumatique des freins puis tester le système. Ce sont des tâches chronophages et difficiles, qui doivent être réalisées de tout temps, de jour comme de nuit, et qui sont potentiellement dangereuses pour les agents.

Monitor : un premier projet de surveillance continue des freins et des essieux

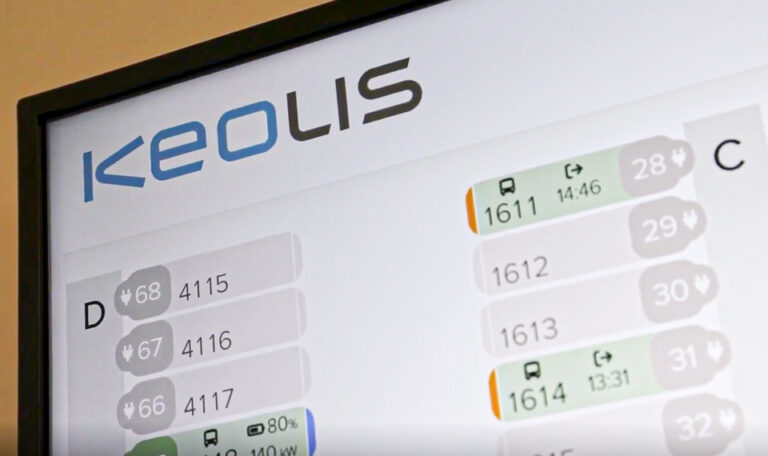

Afin de gagner du temps dans ces phases de préparation des trains de marchandise, le Groupe SNCF a initié le projet MONITOR. Ainsi, Rail Logistics Europe (RLE), La Régie des transports métropolitains (RTM) de Marseille, et l’équipementier américain Wabtec, mènent avec le soutien de l’ADEME, un projet visant à développer des boitiers électroniques autonomes, communiquant en LoRa (technologie radio bas débit longue distance), et alimentés par une dynamo électrique via les essieux. Ces boitiers permettent d’automatiser les essais de freins, de détecter une anomalie ou une vibration anormale, et de vérifier la composition du train.

Chaque année, il y a plus de 500 incidents impliquant les freins, ce qui peut entrainer de la casse matérielle ou de gros retards sur le réseau. Les boitiers MONITOR permettront de réduire ces incidents tout en gagnant un temps précieux pour les essais de freins, passant de 45-60 minutes pour un train de 850 mètres à seulement quelques minutes, permettant des départs plus rapides et plus ponctuels. Les résultats seront affichés en temps réel sur la tablette du conducteur, fournissant une confirmation automatique du serrage et du desserrage des freins, et éliminant le besoin d'inspections visuelles. Les données collectées permettront également d’identifier des anomalies sur les freins, les essieux voire les roues, afin de faire de la maintenance prédictive avant que l’incident ne se produise.

Financé par l’État dans le cadre de France 2030, opéré par l’ADEME, MONITOR n’est pas simplement un boîtier embarqué, mais l’intégration de plusieurs briques technologiques — freinage, essieux, vibrations, communication intra-train — qui permettront d’obtenir une visibilité continue et fiable sur l’état des wagons. C’est une véritable rupture par rapport aux pratiques actuelles mais également une première étape structurante vers le wagon intelligent ; ce que nous testons aujourd’hui à petite échelle deviendra demain un standard opérationnel pour l’ensemble du fret ferroviaire européen.

Compatible avec les dizaines de milliers de wagons de marchandise actuels qui circulent sur le territoire et ne nécessitant qu’un surcoût de quelques milliers d’euros par wagon, les boitiers seront en phase de tests dynamiques en 2026 sur deux trafics circulant dans le sud de la France pour l’un et de l’est vers le sud-ouest pour le second. Une industrialisation est envisageable à l’horizon 2029.

DAC : une automatisation du couplage des trains

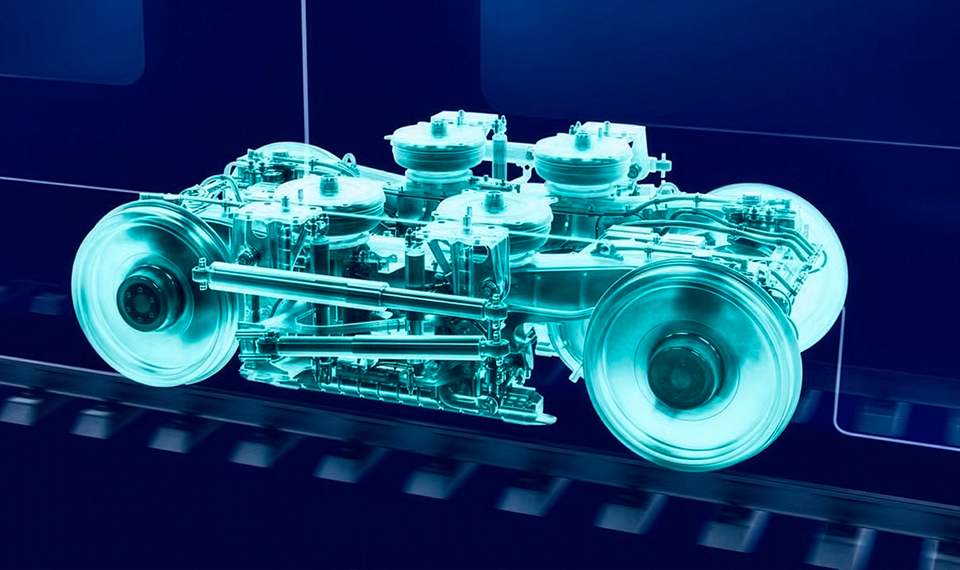

En complément du projet MONITOR, le Groupe SNCF et Rail Logistics Europe sont également engagés dans un projet européen, visant à automatiser le couplage et le découplage physique des wagons de fret Digital Automatic Coupling (DAC).

Le couplage automatique existe depuis plusieurs décennies aux Etats-Unis, en Chine ou en Russie mais le projet européen DAC a une vision plus large puisqu’il ajoute au couplage automatique le découplage automatique, le couplage pneumatique des freins à air comprimé, un système d’alimentation en énergie avec un réseau électrique en 400 volts et enfin un couplage numérique avec un réseau ethernet.

Plus ambitieux que le projet MONITOR, le projet DAC nécessite toutefois des transformations significatives du parc de véhicules de fret ferroviaire (locomotives et wagons) dont le coût unitaire sera plus élevé (plusieurs dizaines de milliers d’euros / véhicule).

Le projet DAC permet d’avoir des véhicules intelligents, qui vont non seulement faire gagner du temps dans les opérations de couplage ou de découplage des trains de marchandise, mais également offrir une meilleure fiabilité des données sur la composition des trains, leur localisation ou encore la présence de matières dangereuses.

Un « Green Deal » européen

A l’échelle européenne, près de 500 000 wagons de marchandises et 17 000 locomotives sont équipés d’un système de couplage manuel. En automatisant l’attelage des wagons, des locomotives et de leurs conduites de frein à air comprimé, en numérisant la procédure de préparation du train et en fournissant des indications essentielles sur son intégrité (perte de wagon en cours d’acheminement …), le DAC pourrait donc révolutionner le transport de fret en Europe.

Soutenu par plus de 70 partenaires en Europe, les premiers wagons équipés de la technologie DAC devraient circuler sur quelques trafics commerciaux en Europe courant 2027 avant une potentielle généralisation à partir de 2030/32. Le projet s’inscrit d’ailleurs dans le « Green Deal » de l’Union Européenne, une ambition visant à s’appuyer sur les technologies les plus durables pour construire la croissance future du continent.